大鼠脑性瘫痪模型的构建

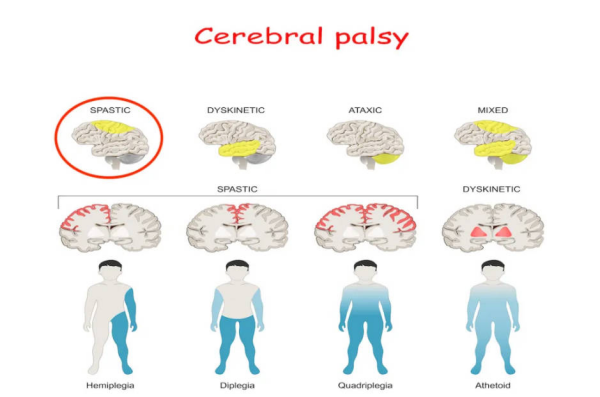

脑性瘫痪:

脑性瘫痪(Cerebral palsy,CP)简称脑瘫,是围产期胎儿中枢神经系统损伤引起的一种非进行性功能障碍,主要表现为中枢性运动障碍及姿势异常,伴有智力低下、癫痫、语言障碍等并发障碍。建立成功的瘫痪模型可为其发病机制的探索,治疗手段的研究提供有效的手段。

实验材料

8-10周龄SD孕鼠

脂多糖

密闭缺氧箱

体积分数为 8%和 92%氧气、氮气的混合气体

构建方法

1. 孕16d母鼠给予500 μg/kg脂多糖腹腔注射,4 h后置于密闭缺氧箱中,予体积分数为8%和92%的氧氮气混合气体2.5h。隔天进行1次,直至分娩;

2. 幼鼠生后第7天麻醉,碘伏消毒后,在手术显微镜下于颈正中做一长0.5cm 的纵行切口,然后分离皮下组织和浅筋膜等,以丝线双重结扎右侧颈总动脉并离断,最后缝合颈部皮肤切口。

实验结果

1.一般情况观察:包括体重、皮肤颜色及每日活动量等;

2.幼鼠神经功能缺损评分(modified-neunrological severity score,mNSS) ;

3.旷场实验:记录幼鼠2min爬行距离和停顿次数;

4.病理切片验证:幼鼠术后7d心脏灌注后断头,取脑组织做HE染色切片,可见白质与灰质、海马区界限不清,海马区无规整紧实排列的单层神经元细胞层,神经元数量少,发育不成熟等特点。

评价标准

1.有效性评价:

(1)神经功能缺损评分(mNSS)越高,说明模型引起的神经功能缺损越明显。

(2)旷场实验结果显示爬行距离减少、停顿次数增加,说明模型对幼鼠运动能力和行为有影响。

2.特异性评价:

病理切片验证显示脑组织结构异常、神经元数量减少等病理特征,与脑性瘫痪的病理特征相符。

3.稳定性评价:

重复实验结果具有一致性和稳定性,即不同实验之间的数据变异较小。

4.伦理评价:

确保实验过程符合动物实验伦理规范,保护动物的权益和福利。

5.数据分析和结果解读:

(1)数据需进行统计学分析,确保结果具有统计学意义。

(2)结果解读应基于实验数据,提出科学合理的结论,并讨论模型的局限性和可能的改进方向。

通过以上详细方案和评价标准,可以构建出更科学严谨的脑性瘫痪动物模型,并对其进行全面的评估和验证,为该疾病的病理机制研究和治疗手段开发提供可靠的实验基础。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣